美国“天下围共”压境:中共抱塔利班当救命稻草,瓦罕缝隙照出马兰后方恐慌;习近平突赴西藏紧急视察“末日堡垒”建设进度

【路德社·简评 ET 2025年8月21日】

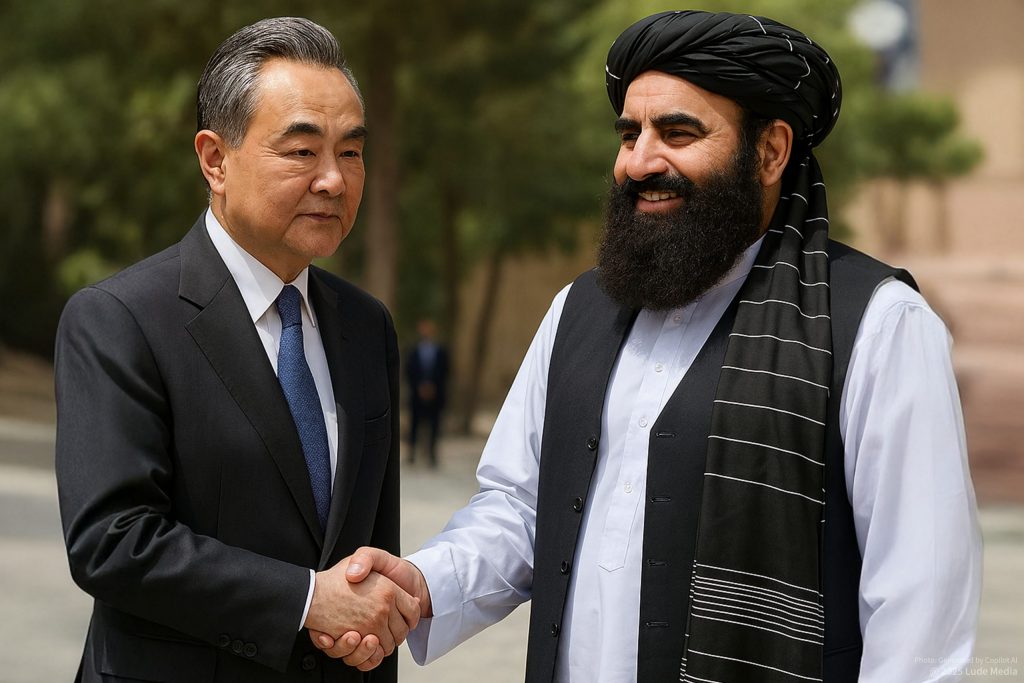

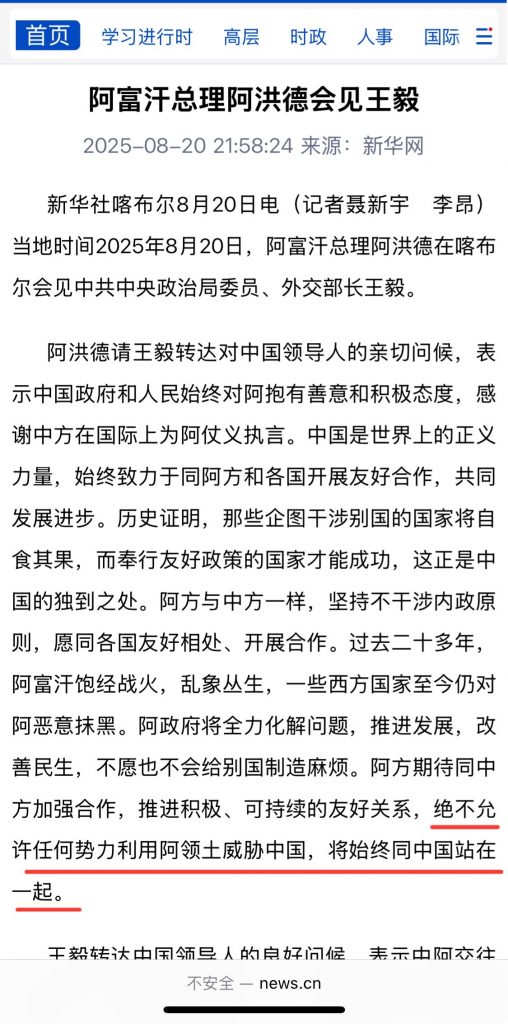

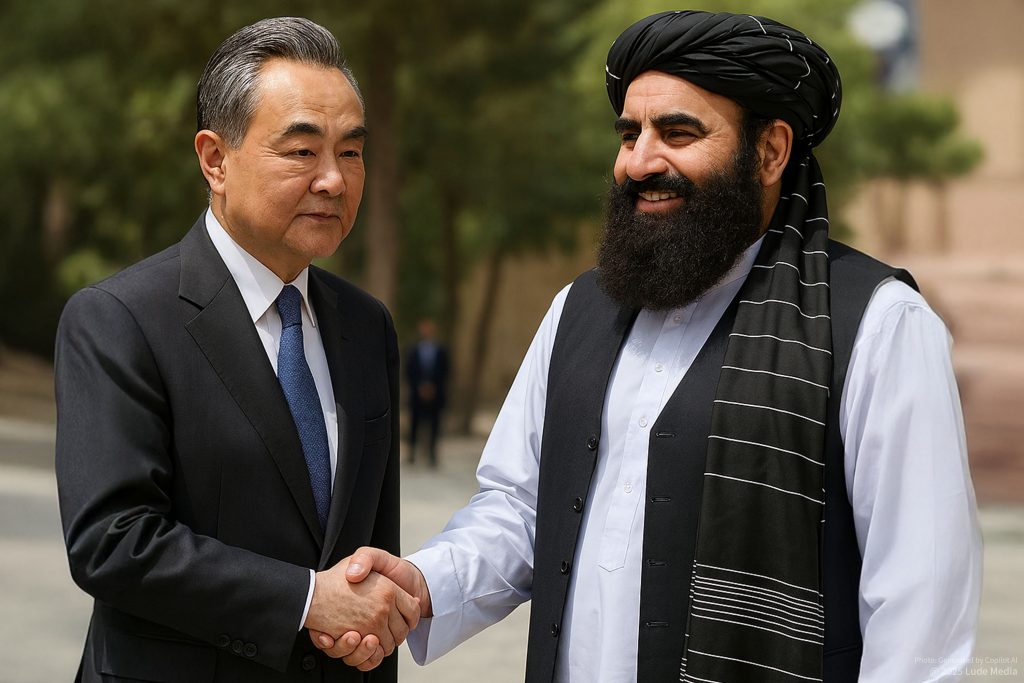

8月20日,王毅在喀布尔同阿富汗外长穆塔基会谈。随后出现了中共外交部和阿富汗外交部两个版本的内容,细看之下,区别显著:

阿富汗外交部的公开表述是:“阿富汗领土绝不会被用来对付邻国。”

而中共国外交部的文宣却写道:“(阿富汗总理表示)绝不允许任何势力利用阿富汗领土威胁中国,将始终同中国站在一起。”

一个是面向所有邻国的模糊承诺,另一个是指向中国、还加了一句“永远站队”的保证。两句话一对照,谁在往里塞东西,一目了然。

“一带一路”也是同样的手法。王毅此行希望阿富汗“正式参与”,还说要“年内开展采矿”。但阿富汗自己的稿子只记下对方“有意愿”“愿合作”,并没有写“我们已经同意”。这不是文字技巧,而是态度:喀布尔在保留选择,不给任何一方开空头支票。更能说明问题的是石油。阿富汗今年把阿姆河流域那份中资油气合同按下了刹车,理由是投资兑现、进度达标、用工与收益等硬条款,之后转向自营或另找伙伴。这等于把话挑明:项目和资源可以重构,政治口号保不了收益,也绑不住主权。

很多人不明白中共国为何在这件事上“音量”特别大,关键在地图。阿富汗东北角有一条非常狭长而高寒的瓦罕走廊,尽头就是新疆;新疆的马兰基地,是中共国真正的大后方和试验—保障心脏地带。按中共国的自我想象,西北“战略纵深极广”,离主战方向远、相对安全;可现实是,正因为瓦罕是一条窄缝,一旦在瓦罕—喀喇昆仑这一线出现情报监视、电子压制、远程打击等“效应链”,哪怕只是存在性的力量投送,中共国就不得不在东线和西北之间分兵,后方的“安静”立刻变成“被牵制”。这就是路德社一直强调的“天下围共”的落点:不是只在海上两道链条收口,还包括把西北这道缝隙纳入外部布局。

也正因为这样,你才会看到中共国在通稿里把阿富汗的“邻国”翻译成“中国”,再塞进“将始终同中国站在一起”。如果真有把握,不需要这句话;越要把话说死,越说明这块最没把握。更值得注意的是,瓦罕走廊本来就难走、难运、难保障,中共国仍然如此在乎,恰恰证明它知道这里是要害缝隙,直指马兰后方。阿富汗把文字写得模糊,把石油项目做得强硬,是在把主动权握在自己手里;中共国提高调门,是想把不确定的现实,往确定的结论上硬推。

给大多数读者一句明白话:地形不会听宣传口号指挥。瓦罕还在,马兰还在;谁能在阿富汗—巴基斯坦方向建立起持续的侦察与打击能力,谁就能掐住中共国西北后方的节奏。越是强调“始终站在一起”,越是说明那里已经成了它最担心的地方。

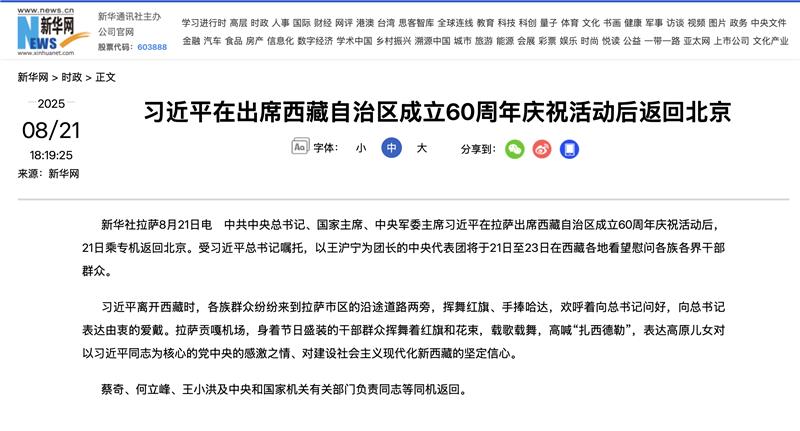

同一天,习近平火速前往西藏视察末日堡垒的建设情况。

8月20日(下午):央视报道习近平在拉萨接见西藏各族各界代表,并听取自治区党委和政府工作汇报。

8月20日(晚):在西藏大剧院观看庆祝文艺晚会《雪域欢歌》,王沪宁、蔡奇同场。

8月21日(10:00 上午):西藏自治区成立60周年庆祝大会在布达拉宫广场举行,现场约2万人;习近平出席,王沪宁致辞,蔡奇出席;央视多路直播(政府网、北京市政府网、央视节目官网同步发布)。

8月21日(当晚):新华社、人民日报通报:习近平乘专机返回北京。按其嘱托,中央代表团(团长王沪宁)将于8月21—23日在西藏各地开展慰问活动。送行画面显示沿途群众挥舞国旗、手捧哈达,高喊“扎西德勒”。

所谓“西藏大场面”只是遮羞布。真正驱动习近平突赴西线的,是对西北方向失控的恐慌:喀布尔会后,阿富汗只给“不得对付邻国”的模糊话,中共国却非要往“永远站队中国”上拽;一带一路说得响,落地依旧空;阿姆河石油合同说停就停,说明对方不怕翻脸。更要命的是瓦罕走廊这道缝,直接顶在新疆要害,马兰的“末日堡垒”(路德社情报)再厚,也挡不住外部效应链的持续挤压。因此,此行的核心不是庆典,而是抢时间、补短板:看边境口岸能否随时在封控与疏运间切换,看边防与武警的侦察、反渗透、电子压制能否拉成链,看无人机/预警前沿起降点是否可用,看铁路、公路与管网的旁路与冗余是否打通,看地下指挥、人防节点能否形成备用指挥链,把“堡垒—边境—通道”拧成一根生存绳。调门越高,心里越虚;这趟“强边”巡线,本质是给马兰后方续命,而不是对外示强。

Responses