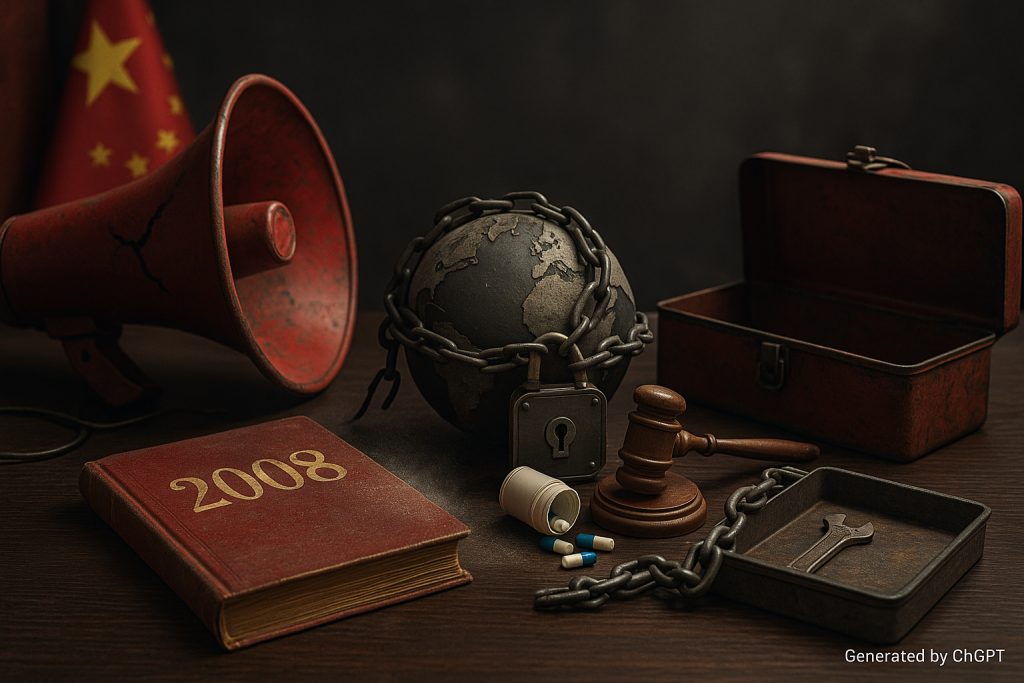

端出2008旧账求体面:习近平心虚到极点却已黔驴技穷

【路德社·简评 ET 2025年9月8日】

9月8日,观察者网刊文《美国人有一句感恩吗?中国人曾经太天真》,把《南华早报》专栏作者卢纲的一篇文章搬进内地舆论场,用来“回怼”奥巴马白宫办公厅主任拉姆·伊曼纽尔8月31日登在《华尔街日报》的社评。整套动作很清楚:先让伊曼纽尔把“对华威胁”摆在台面上,当一个好用的靶子;随后由港媒专栏把靶子改写成“美国需要敌人”、顺手把“2008年中国救了世界”抬到神坛;最后由内地平台打包成“我们被恩将仇报”的情绪套餐,往国内灌。讲白了,这是一次节奏活儿,不是一次事实争论。也正因为是节奏活儿,泄了底:习近平真的怕了,而且心慌了。

中共的2008~2010年刺激,在体量与速度上确实“托了盘、稳了局”,对全球(含美国)有实打实的正向外溢;但把“美国复苏”主要归功于中共国并不成立——美国是靠本土“财政+央行”的组合拳止血,中共国更多是“救自己、顺带救世界”。

习共把2008年翻出来当“恩情账本”,就是典型的心慌表现。那一年的政策初衷是自保,顺带托了全球需求,这没什么可羞可吹的;可今天把它抬成筹码,意思只有一个:今天已经缺筹码了。真正有底气的时候,不会靠旧账续命;只有没底气,才会反复用“温情线”去对冲“硬现实”。这也是为什么话术里避而不谈芯片与高端制造、避谈关税与出口管制、避谈跨境洗钱网络与代理人体系,反而不断拔高到“文明与秩序”“美国帝国衰落”这类空中楼阁。离地越高,说明地面越烫。

再看这次话术工程的技术细节。第一步,“借尸还魂”。先借一个美国重量级政客的强硬话当“引子”,借他来“立靶”,让国内受众先看到对方的狠话,再由“我方作者”来完成转译,把“威胁”翻译成“美国需要敌人”。第二步,“旧账包装”。把2008年做成神话:我们曾救世界、救美国,于是今天的各种反制都可以被洗成“恩将仇报”。第三步,“回流扩散”。内地平台负责把前两步的素材揉成一锅,端给国内外观望者:一边给国内打鸡血,一边给第三方塞同情。流程有条,情绪在线,但全是表面功夫。

“恩情账本”不是战略,它是镇静剂。对内,它用来稳队形:让大家相信问题在对方,让人暂时忘掉资金外逃、地产出血、青年就业承压、外需转弱、技术封锁加固这些硬骨头;对外,它用来抬价:把对华的制度性约束描绘成“美国政治需要制造敌人”的宿命,从而把具体矛盾稀释到抽象命题里,回避逐条兑现的实务清单。镇静剂能让人暂时不疼,但治不了病;而且用多了,会失灵。

真正的风向,不在这些“好看”的文字上。看名单,看执法,看账户,看物流,看海面上的补给节奏,看加勒比一带的兵力点位,看美洲通道的司法协同。这些“无聊的细节”才是决定成败的扣子。等到扣子一颗颗对上,热闹的口水就会显得滑稽:名字改不改、外媒怎么写、港媒怎么怼,都不改变链条的推进。故事讲得再好,也替不来实力与信用;叙事堆得再满,也挡不住账本与清单。

因此,这篇“恩将仇报”的套话里,真正有价值的不是它说了什么,而是它为什么在这个时间点、以这条路径、用这套素材说。选择“外媒立靶—港媒反叙—内网回流”的三段式,说明官方叙事的直出能力在下降,需要外部“背书”来抬轿;反复强调“我们救过你们”,说明当下无法在现实里拿出“可衡量的对等反制”,只能把情绪抬高;把矛盾抽象到“帝国衰落”,说明在具体议题上越来越被动,只能上升到宏大概念来守住自尊。这三个动因叠加,就是“害怕+心慌”的现场证据。

很多人容易被“温情线”带跑:我们曾经拉大家一把,为什么现在遭冷遇?这个问题的答案不在情感账上,在实力账上。链条已经从“话语”切换到“流程”:谁能控制供给、技术、资本、通道、法律、兵力,谁握方向盘。在流程战面前,旧恩情既不构成豁免,也不产生对价。你可以在夜里讲故事,但天亮以后,还得对着清单走格子。

结尾就说一句硬话:话术越密,底气越空;旧账翻得越勤,手里越没牌。北京今天最大的敌人不是“对面的叙事”,而是现实里一颗颗已经拧紧的螺丝。能把螺丝拧回来的,只有供给、技术、资金与制度的真复位;拧不回来,就别指望靠“我们救过你们”的故事把时间买来。故事是镇静剂,不是止血带;叙事是遮羞布,不是防弹衣。

Responses