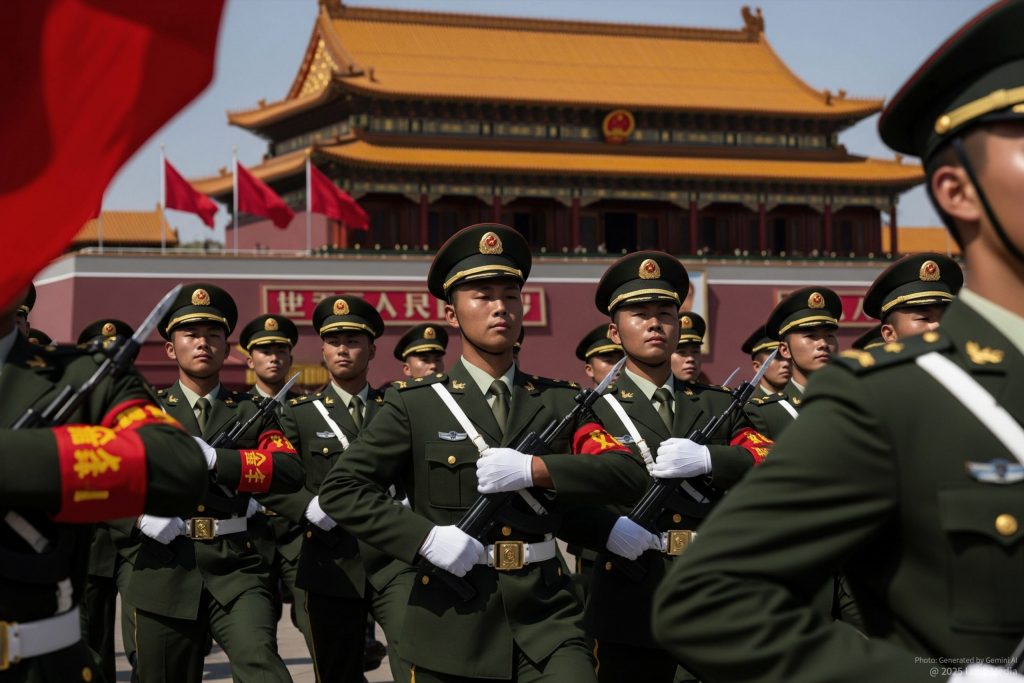

9·3阅兵:不是纪念,是中共内外两用的政治工程

【路德社·简评 ET 2025年8月26日】

先把“9·3”为何而设讲清楚。中华人民共和国在2014年把9月3日定为“中国人民抗日战争胜利纪念日”,并在2015年第一次把大阅兵从“国庆日”挪到这一天,以“纪念二战胜利”为名进行国家级军力展示。从那时起,历史叙事与军力秀被捆成一体;今年所谓“80周年”阅兵,只是把既有模板再演一遍,并不是什么“第一次”,而是把这套“历史—军力—政治”的叙事彻底制度化。

铺垫已经摆好。8月26日,习近平在北京会见俄罗斯国家杜马主席维亚切斯拉夫·沃洛金,公开把“第二次世界大战中的中国战区”和“苏联在欧洲战场”的位置并列,宣称两国为胜利作出重大贡献;同一天,全国人大常委会委员长赵乐际对外点题,要在各类多边场合“捍卫二战胜利成果、弘扬正确二战史观”。与此同时,日本方面释放了“劝阻参会”的信息:多名外交消息人士称,日本政府已通过外交渠道与驻外使馆,呼吁欧洲及亚洲各国不要参加九三大阅兵及相关活动,理由是此次活动过度聚焦历史、反日色彩浓重,担忧中国主导的历史认知在国际社会扩大传播。北京的回应很快且强硬。8月26日,外交部发言人郭嘉昆在记者会上说,中国已向日本提出“严肃交涉”,要求日本“澄清”;他强调,中国政府隆重纪念是为了“铭记历史、缅怀先烈、珍爱和平、开创未来”,并放话称“任何正直、坦荡面对历史、切实汲取历史教训、真正致力于和平发展的国家,都不会对此心怀疑虑甚至提出异议”。随后他把问题上升为日本的“历史考题”——“正确认识和对待历史,是日本战后重返国际社会的重要前提,是日本同周边国家发展关系的政治基础,更是检验日本能否恪守和平发展承诺的一杆标尺。日本如果真心想翻过历史问题这一页,就应该以诚实态度正视和反省侵略历史,同军国主义彻底切割,坚持走和平发展道路,切实尊重中国等受害国人民的感情。”

把这段对话摆在一起,就看得很清楚:日本盯的是北京试图把“北京版二战史观”通过外宾站位和多边场合扩散成“国际共识”,所以劝各国谨慎甚至不要出席;北京则把焦点迅速换轨成“日本是否正视历史、是否与军国主义切割”,以道德高地反压舆论,却没有正面回应外界对“纪念是否被政治化”的核心质疑。这不是答题,而是改题。

对内,中共要的是“历史定义权+组织控制力”。9·3的讲稿与镜头语言,会继续把“二战中的中国”无缝等同于“今天的中华人民共和国”,把战时中华民国的代表性和正面大会战淡出画面;大规模安保、交通静默、统一舆论铺排,则把社会节奏拧紧,形成一段“凝聚—服从—动员”的政治时刻。受阅装备的选型也不会只是装点门面,而是把“战略威慑、远程打击、反导反介入”这几类能力集中呈现,借“纪念”名义做一次面向全社会的可视化灌注。

对外,中共要的是“抬升位阶+对冲美国”。借9·3的大场面,把“战后胜利者的道德高地”和“当代军力强国的现实姿态”叠加呈现,争取在所谓“全球南方”叙事里拉拢认同;借与俄罗斯的并列站位营造“胜利者同盟”的象征画面,对冲西方的集体冷处理。更关键的是座次与节奏设计——上合组织峰会就在阅兵前几天于天津举行,已有二十多名外国领导人与多个国际组织负责人确认参会,外界普遍预计包括普京在内的多国领导人,会在峰会结束后赴北京观礼。这一套外交编排,就是为阅兵的“国际背书”量身定做。日本的“劝阻参会”,说穿了,就是要切断这条从天津到北京的“叙事输送带”,避免北京把本国版本的历史—现实拼接包装成跨区域的公共叙事。

真正的分水岭,不在口号,而在两件事:谁来、谁不来;镜头里到底亮出哪些家伙什。若出席层级整体降级或空位明显,说明“国际背书”并不买账;若受阅重点落在远程打击、反导与高超声速等方向,则表明这场“纪念”依旧承担着对外战略沟通的角色。至于“谁在二战中代表中国、历史能否被当下政治任意拼接”这些硬问题,不管发布会如何转移话题,公开记录摆在那里,一对即明。

扩展阅读

Responses