伊朗核项目“镐山” 被曝更大、更深、更难摧毁 以美为下一轮更深打击铺路

【路德社·报道 ET 2025年9月1日】

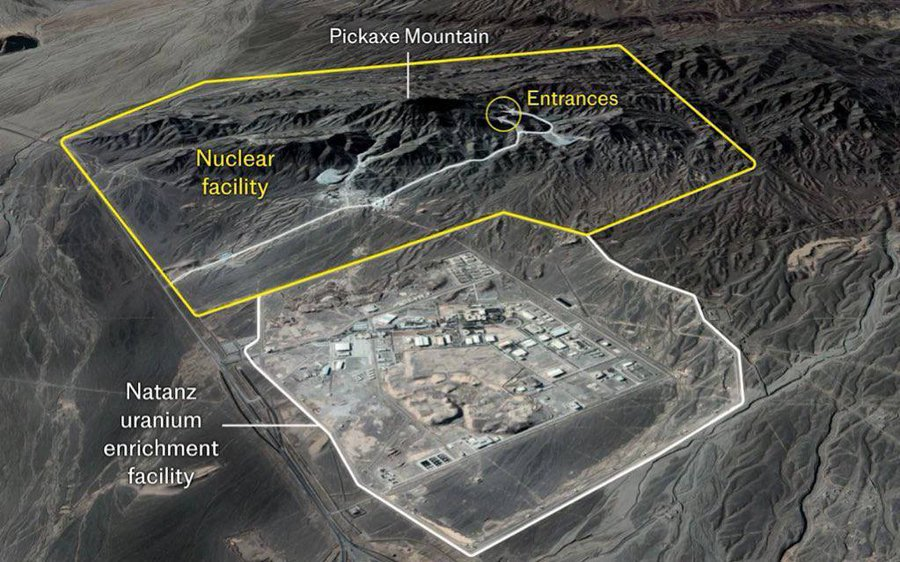

据《每日电讯报》6月25日报道,纳坦兹以南、库赫-科朗-加兹拉(俗称“镐山”)山体下方正在建设一处“超安全”地下隧道群:至少有东西两侧共四个洞口,工程近四年持续加固与扩容。多名分析人士据山体海拔与洞口高差估算,其洞室埋深明显大于福尔多(约60–90米),可能超过百米,具备更强的抗毁性与存放空间,被视为伊朗在遭受打击后的潜在“备份点”。该山体位于伊朗中部伊斯法罕省,距福尔多约 145 公里,离纳坦兹核设施仅数分钟车程,处于伊朗中部核设施带的核心位置。

表面上,这是一场关于核查与合规的舆论战。国际原子能机构总干事格罗西就“镐山”用途多次向德黑兰问询,得到的答复是“不关你的事”;法国方面同日释放“铀浓缩风险翻倍”的强硬信号;伊朗议会则以立法中止与国际原子能机构合作为回应,核查透明度进一步下降。依据国际原子能机构 5 月通报,截至 5 月 17 日,伊朗 60% 丰度库存为 408.6 公斤,较 2 月增加 133.8 公斤。这些数字构成了外界“风险上行”的叙事底盘。

更关键的是,这些信号在客观上为“下一轮更深入打击”预置了叙事框架。六月以来,美以对福尔多、纳坦兹、伊斯法罕等目标的联合行动被评估为“造成显著破坏但仅将计划推迟数月”。这一评估刻意凸显两层含义:其一,伊朗的地下化与分散化使常规穿透手段的战果有限;其二,要想实现长期战略效果,需要更大当量、更强穿透、更高精度与更智能的“后续工具箱”。当外界不断听到“埋得更深”“分得更多”“查不进去”,受众就更容易接受“使用更高端武器是不得已的技术升级”。

“镐山”恰是这种技术叙事的最佳靶标。更大的埋深与体量天然压低传统钻地弹的效能曲线,逼迫攻击方验证新一代穿透弹、智能引信、耦合攻击概念(同一目标不同入射角与延时的复合打击)、乃至高超声速/伞落式动能体的战术组合。换句话说,伊朗的“深埋+分布”正在把自己变成一个现实世界的“地下目标体系试验场”,这与叙利亚、加沙等场景相比更贴近对手所设想的“大国对抗”样本库。

德黑兰方面的应对路径同样在推高这种“试验场效应”。一方面是“搬家”——把先进离心机、原料与备件逐步转入深山洞室;另一方面是“维持产能”——在既有设施受损后,依靠冗余点位与临时管线维持关键流程不致中断。这种做法在军事上提高了第一轮打击后的恢复弹性,却也为攻击方提供了“持续压制—实时评估—快速复盘—再次试投”的闭环条件,使其能够在真实战场环境中迭代武器与战术。

风险在于,当伊朗对外部压力的认知被推至“政权生存威胁”阈值,其长期坚持的“和平核能”口径可能快速转向,核项目军事化的可能性随之上行。彼时,所有围绕地下目标的技术试验都会被嵌入到更高层级的核威慑竞赛中,地区态势将出现质变而非量变。

需要强调:关于“镐山”的洞口数量、具体埋深与实际功能,仍以公开图像与情报研判为主,未获实地核查。接下来,能否恢复核查与是否允许检查员进入相关地下设施,将决定这场“更深入打击”的舆论轨迹是被打断,还是被进一步加固。当前信号显示,美以正在用“风险升级—透明度下降—地下更深—常规手段不足”的连续叙事,为下一次更高端武器与更复杂战术在真实目标上的使用,铺设技术与舆论的双重跑道,而伊朗的地下化工程,正在不情愿地承担起“试验场”的角色。

Responses