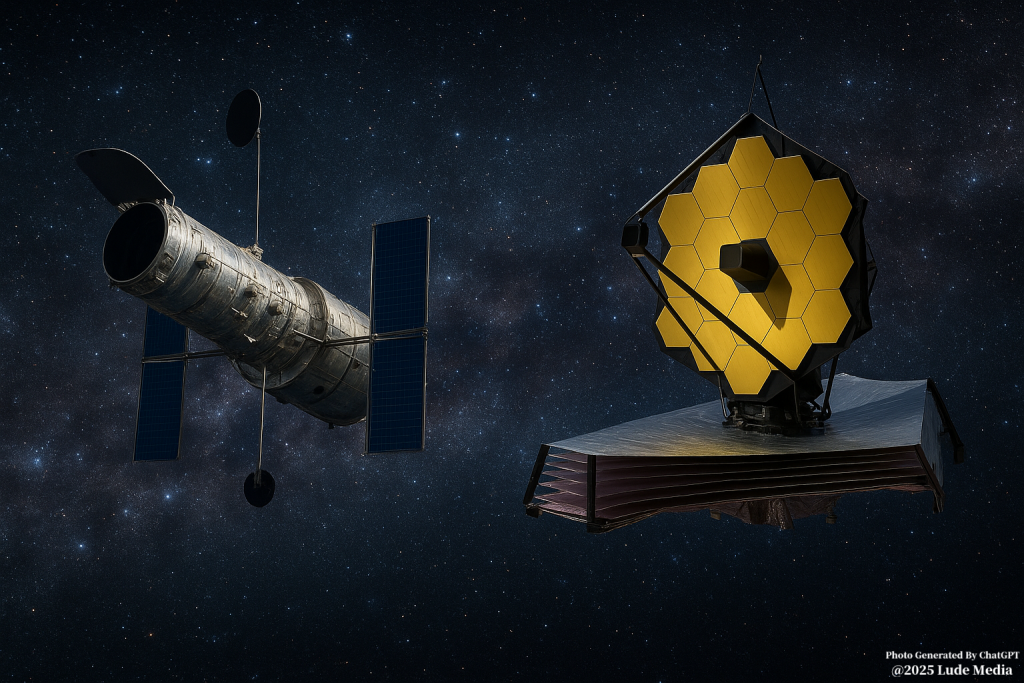

从哈勃到詹姆斯·韦伯空间望远镜:把“不可能”做成流程的系统工程

【路德社·报道 ET 2025年9月22日】

我们为什么非要把望远镜送到太空?地面上,大气会抖动光路、吸收红外,口径越大越被“地球”拖后腿。把望远镜送上天,相当于把整个大气层这个最大噪声源拿掉。于是,两条路线清晰成形:一条强调“人能到、能维护”,把风险留在可达范围内;另一条强调“极冷、极稳”,把红外性能拉到极限,即便人暂时去不了,也要一次成功。美国把这两条路都走通了。

哈勃望远镜在1990年4月24日进入近地轨道,高度大约540到560公里。选择近地轨道的核心不是“看得清”,而是“修得到”。整台望远镜在地面完成总装与测试,上天后把关键部件做成“在轨可更换单元”,包括相机、光谱仪、陀螺仪、电池、电源控制模块等,宇航员像抽屉一样抽换。为做到这一点,美国在巨型水池里用“中性浮力”的方式预演每一次出舱:同样的工具、同样的姿态、同样的扭矩门限,反复演练到每一步都能在时间基线内闭环完成。水与真空的阻力不同,工程队就把流程按“最不利阻力”设计,把太空中的不确定性提前吃回地面。

哈勃上天后暴露出一个致命问题:主镜边缘形貌误差只有微米级,但足以造成球差,图像糊成“奶油”。第一次在轨维护任务把“校正光学组件”装入望远镜,相当于给“眼睛配镜”,同时更换了更稳的相机与太阳翼,压低由太阳翼带来的指向抖动。这次任务持续十天、出舱五次,直接把成像质量拉回目标区间。此后四次维护把哈勃一步步变成“常青台”:加入新的成像光谱仪、近红外相机与多目标光谱仪、第三代广域照相机、宇宙起源光谱仪等,甚至完成过一次“整星断电”的电源控制单元整体更换——先在水下把每个手势、每颗紧固件演练到位,再在轨一次过关。五次维护累计二十多次出舱、百小时量级在轨作业,把“可维护性”从概念变成标准化能力:模块化接口、专用工装、程序化训练、遥测判因与地面复现实验闭环。哈勃把一次重大失误,炼成了可复制的工程套路与制度化的风险关闭方法。

詹姆斯·韦伯空间望远镜走了另一条更“狠”的路线。它在2021年12月25日发射,目标不是紫外与可见光,而是从近红外到中红外的波段。红外的敌人是热,任何一丝自热都会把微弱的宇宙信号淹没。因此它被放在距离地球约150万公里的日地第二拉格朗日点。这里几何关系稳定,太阳、地球、月球基本位于同一侧,五层像网球场一样大的遮阳帆永远挡在“光与热”的前面,望远镜本体始终躲在背阴侧。遮阳帆展开并张紧后,冷热两侧能形成三百摄氏度左右的温差,光学系统稳定在大约四十开尔文的深冷状态。这个布置让红外背景低、热漂移小、姿态控制更稳,还能长期盯住同一片天区积累时间。

把詹姆斯·韦伯空间望远镜送到日地第二拉格朗日点:难度与实现

第一、轨道设计与速度控制的难度。日地第二拉格朗日点不是“可以落进去”的坑,而是一个引力与离心力平衡的区域,需要先进入绕点运行的三维轨道。发射上面级必须把速度控制在“略欠能量”的一侧,留给探测器自己用小推力“补上去”。一旦过速,靠小推力“减回来”的代价会非常高,直接损失寿命。为此,发射端把能量与指向误差压到米每秒量级与极小角度量级,探测器在入轨后的大约一个月内分几次进行中途修正:第一次在发射后不久把大头误差削掉,接着在巡航阶段细修方位与到达时间,最后在进入绕点运行前做“捕获修正”。每一次修正都要兼顾推力方向、喷流污染、姿态太阳角约束,不允许“为了修正而破坏热学”。

第二、姿态与热学的联锁约束。整段转移飞行,遮阳帆必须始终朝向太阳一侧,主镜始终在背阴侧。太阳入射角必须被锁在一个很窄的范围内,否则光学端会被加热、温度梯度会拉大,后续对准将变成“没法收敛”。因此,所有转弯与修正都被拆成小角度、多步推进,宁可多花时间,也不破坏热学边界条件。与此同时,太阳光压会持续给飞行器“添力”,反作用在反作用轮上,如果长时间不卸载就会饱和。工程队把动量卸载与轨道维持合并规划,用极短脉冲把多余角动量“倒掉”,同时把绕点轨道的偏差拉回去。

第三、部署与巡航并行的系统工程。遮阳帆的覆盖释放、前后支架展开、中段伸展、五层张紧,以及副镜支架展开、主镜两翼翻起锁定,都安排在大约三十天的巡航期内分阶段完成。每一步都设计成“可观测、可确认、可回退到安全位”。例如,遮阳帆的每一层要分开张紧,先把边界温度与张力读数稳定在窗口内,再进入下一层;副镜支架展开后要做刚度与对准的在轨测量,确认结构频率落在目标区间,才允许进入主镜展开。所有动作都与地面深冷真空试验一一对应,传感器读数的“正常区间”在地面已经被跑了无数遍。

第四、进入绕点运行后的长期“看不见的功夫”。在日地第二拉格朗日点附近的绕点轨道并不是“自然稳定”的,需要定期做轨道维持。工程上通常以数周为周期进行小推力修正,保证太阳、地球、月球始终在遮阳帆同侧,避免进入地影或月影,避免热学突变。与此同时,反作用轮按计划卸载,保持姿态控制的可用裕度。发射阶段速度控制得越精准、转移期中途修正越温和,后续维持所需燃料就越少,任务寿命就越长。正因如此,詹姆斯·韦伯空间望远镜在到站后显示出可喜的燃料结余,预期工作年限显著超过名义设计。

第五、光学对准与冷却速率的耦合。遮阳帆一旦张紧,望远镜会“慢慢变冷”。冷却速度不能太快,否则会在结构里拉出大温差与不均匀收缩,等同于把面形误差“冻进去”。工程队让望远镜按既定曲线缓慢降温,到达目标温度后,才启动在轨的波前测量与镜面微调。十八片主镜各自的微小执行器以纳米级步距移动,把“十八块”收敛成“一整块”。这一步需要成百上千次迭代,每次迭代都要等待温度重新稳定,任何急躁都会让前功尽弃。

第六、通信与决策节拍的现实约束。日地第二拉格朗日点距离地球约一百五十万公里,单程信号传播要花数秒,不能依赖“实时人工干预”。所有部署脚本、异常处置与安全模式,都必须在地面设计成“自动化、可终止、可复位”。这迫使团队在发射前就把“失败树”穷举,在实验室里一条条“关卡通关”。真正飞行时,人只是在遥测中确认每一步通过,不需要也不能“临场发挥”。

两代旗舰的抉择,都清楚映射了“理论如何直接决定工程”。哈勃选择“可达性”,牺牲部分热学与红外性能,换回多年滚动升级与稳定的数据谱系;詹姆斯·韦伯空间望远镜选择“极冷极稳”,把自己放在远处、让人暂时去不了,于是把所有不确定性都提前埋在地面的深冷、真空、重力卸载和展开链路验证里。前者把人带上去,靠“人+工具+流程”解决问题;后者把问题全带回地面,靠“试验+验证+统计学可靠性”把风险耗尽。工程的力量,正在于把看似“不可思议”的宏大目标,拆解成可以排练、可以测量、可以统计的无数个小动作。等到真正上天,剩下的只是按计划“走关卡”,平静而可靠地把人类的眼睛伸向更远的地方。

Responses